砂防工事(堰堤工事・法面工事)

水害から富山平野を守れ

立山砂防工事 高田組、100年の挑戦

富山県民であるわたしたちが今、平和な暮らしを手に入れている裏側には、水害を食い止めるために山と戦い続ける勇敢な人々の姿があります。

立山の奥深くにある巨大なくぼ地。そこは、立山火山の崩壊と侵食作用によって形づくられた「立山カルデラ」と呼ばれています。ここには今なお、数億立方メートルにものぼる土砂が堆積しています。もし、それが一気に流れ出すことがあれば、富山平野は数メートルもの厚さで埋め尽くされるといわれています。

常願寺川は、標高3000メートル級の山々を源に、海まで一気に駆け下る“日本有数”の急流河川。雪解けや梅雨、台風のたびに水量は増し、過去には何度となく洪水を引き起こして、ふもとに住む人々の暮らしを脅かしました。

江戸時代の終わり、1858年に起こった「安政の飛越地震」では、大鳶山と小鳶山が崩壊し、常願寺川は大量の土砂に覆われました。濁流は平野を襲い、多くの人々の命と暮らしを奪いました。

この悲劇にも人々は諦めることはなく、川を抑え、暮らしを守ろうと富山県内10数社の建設会社が力を結集した「水谷協力推進会」が、立ち上がりました。1924年(大正13年)、「砂防法の改正」を経て立山砂防は国の直轄事業となり、それから100年、常願寺川の治水に挑み続けてきた工事の歴史は、人々の知恵と執念の物語。その最前線に立ち続けてきたひとつが、高田組でした。

人力から最新技術の導入へ 砂防工事100年の変遷

人力から 最新技術の導入へ 砂防工事100年の変遷

スタートを切った大正・昭和初期の現場では、頼るものは“人力”のみで、山奥に資材を運ぶには、延々と続く険しい道のりを背負い、手で引き、人数をかけて運び上げるしかありませんでした。堰堤は石を積み上げて木を組んで築かれ、雨が降れば地面はぬかるみ、雪が降れば一歩進むのがやっとでした。

第二次世界大戦後に、工事が再び本格化すると、運搬のケーブルクレーンや、山を切り開くためにダイナマイトが使われ、効率は劇的に向上。しかし、豪雨のたびに築いた堰堤は危険に晒され、時には破壊することもありました。

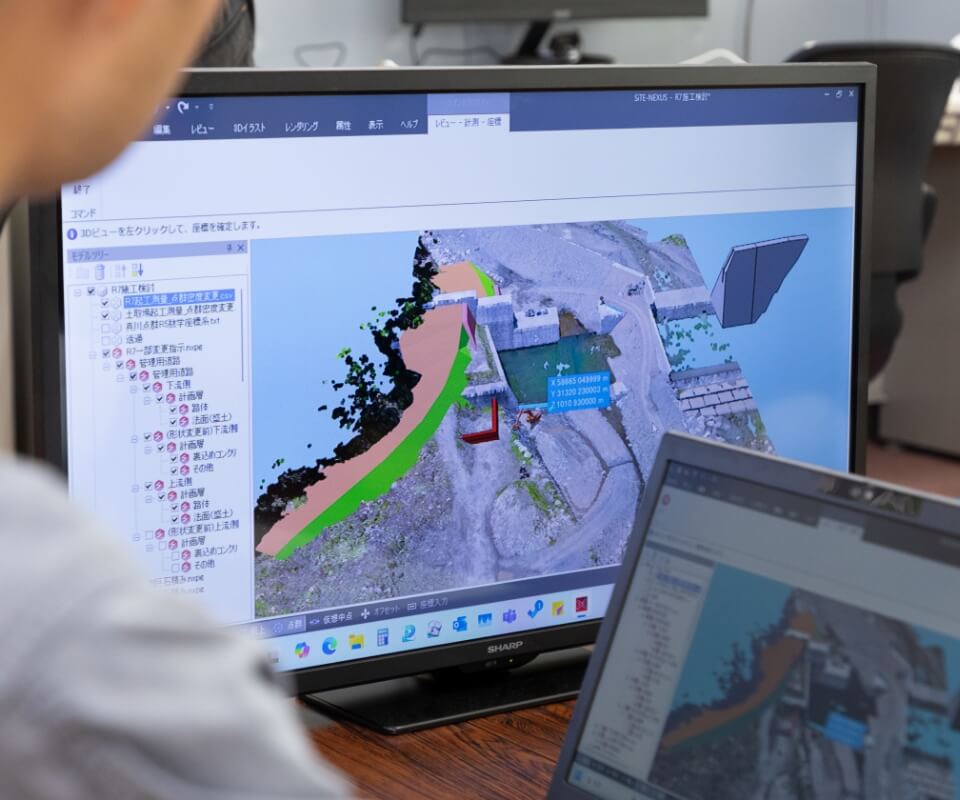

平成から令和にかけて。時代は進み、現場にICTが導入されました。ドローンによる測量、3Dデータによる施工管理。最先端の技術を駆使し、より安全で効率的な施工が可能になりました。

しかし、どれほど技術が進化しても、現場を動かすのは人の力。急峻な地形、急変する山の天候、予測不能の自然現象。現場は常に危険と隣り合わせ。

若い技術者たちは、先人が背中で語り続けてきた「覚悟」を受け継ぎ、挑戦の炎を燃やしています。

今なお、カルデラに眠る土砂は脅威であり続け、もし一気に流れ出すことがあれば、富山平野の暮らしは瞬く間に呑み込まれてしまいます。

雪のない6月〜10月の間には山に住み込み、土砂の流出を防ぐ砂防堰堤をつくり、山の崩落を食い止める法面工事を行っています。人々が安心して暮らせる平野の風景。その背後には、誰の目に触れることもなく大地と闘い続ける人々がいるのです。

安心ある暮らしを、未来につなぐために

安心ある暮らしを、 未来につなぐために

砂防工事の歴史の大半にわたり、富山平野の安全を守り続けた高田組。その歴史は、立山と人との共生の歴史でもあります。立山がある限り、砂防に終わりはありません。

「人は会社の宝であり未来です」

人を大切にする高田組のモットーを胸に刻んだ社員たちは、未来ある子どもたち、孫たちの世代にも、平穏な暮らしを届けるために、次の100年へと歩みを進めていきます。

山を恐れ、山に挑み、山と生きる。

その誇りを胸に、私たちは未来へ挑み続けます。